□ 本报记者 柯丽娜 特约记者 程亚军 整理

1977,人生的再次抉择

口述人:梅方信

1977年,在历史的长河中只是短暂一瞬,但它对我来说,却是我人生道路中至关重要的一年。这一年,高考恢复,改变了诸多人的命运,也改变了我的人生轨迹。

“高考啦,国家恢复高考啦!”1977年,当这则消息传入村子时,我正在亭旁南溪公社的一所小学当民办老师,虽然1967年已成功高中毕业,但之后又是生产队工作,又是教育小学,学业几乎全部荒废,加之成家多年,更没奢望能跳出现在这个圈子。

就在我打算放弃高考时,姐姐的一席话却鼓励了我,“你难得念到高中毕业,就是为了这个家,也一定要去!”于是,我匆匆赶去报名,而此时,距离考期只有20多天,时间实在仓促。

高考要考,工作也不能落下,我一边坚持教书,一边加紧复习,心里却不禁有些着急。说起来,我高中毕业事实上也才念到高二,高三的不少知识从未学过,尽管高考要求语文、数学、物理化学、政治四门成绩达到180分就能录取,但对荒废学业多年的我来说,未免也是不小的挑战。

高考定下的学科算是给我指明了复习的方向,我跑到当时亭旁的中学,好不容易借回一些他们当时的教材。每天学校下课回家,便如获至宝般捧着它们仔细啃了起来,直至深夜,最终成功在高考前将初一至高三全部课本看完。当时高考,其实我的心里压力很大,其中很大一部分原因来自村里人的闲言闲语,“都两个娃的爸了,安安稳稳工作不好,还跑去高考……”但最后事实证明,我的坚持是正确的。

在亭旁考点,我顺利完成了所有科目的考试,奇怪的是,我当时一点也不觉得紧张,反而认为自己考得不错。考试结束,一如往日,我照常每天起早去上课,慢慢等待着最后的结果。幸运的是,一切如我所想,没过多久,我果真收到了录取信息,不仅如此,一起考试的朋友还帮忙打探到了我的成绩,256分,这在我县也算数一数二。而我,也凭着这一成绩,成功报入浙师大宁波分校。

1977年高考,永远是我记忆中无法抹去的一笔,在这一搏中,我实现了人生的转折。

1978,漫长的三年高考

口述人:俞宏远(化名)

1978年恢复高考第二年,我17岁,是县马篓五七中学的一名高中生。平时在学校的日常就是干农活:割稻谷、收小麦、种土豆、捡牛屎……火热的6月,临近毕业,每个学生都在找出路。此时的我感到前途渺茫,因为父亲是右派,不出意外,接下去我将和一个远房亲戚结伴去宁波学油漆。当时,油漆桶和刷子都已经买好,我没事就在学校黑板或者标语墙上,练起手来。

那一天,家里二哥要结婚,我拿着油漆刷子给新床上漆,油漆的味道不好闻,这并不是我喜欢的职业。好消息就在此时传来,爸爸在那天恢复教师职位,我终于有机会参加高考了。兴奋的我当时就将油漆的行头送了人,重新捧起束之高阁的教科书。但好事多磨,由于当年招生名额有限,再加上英语成绩从来没有超过35分,连续两年名落孙山,直到1980年终于考上杭州大学化学系。

临去学校报道前,大哥、二哥送我到客车站。因为父亲的历史原因,两个哥哥只读完小学就辍学回家务农。大哥感慨地说:“如果大哥我能参加高考,我成绩比你好,说不定能上清华北大,可惜呀!我错过了就是错过了,你可要给家里争气。”大哥的一席话让我终生难忘,我是幸运的,任何时候都要懂得珍惜。辞别了家人,乘坐8个小时的长途客车到了杭州。入学后,国家给我们大学生补贴17.5元每个月,我衣食无忧度过了大学四年,后来分配参加了工作。

大学四年我学到要精益求精对待每一件事。通过参加高考,才得以进入更高学府深造,而不是为生计奔走他乡。我最想要说的话就是:感谢恢复高考,感谢领导者的英明决策。

1979,成功地跳出“农门”

口述人:梅长琥

一年一度的高考今又开始。由今年的高考,我也想起了自己曾经的中专考试。

1978年,我在浙东一个小山村当农民,那时资讯不发达,闭塞的小山村仅靠几只残缺不全的有线广播和为数不多的几张党报,倾听外面的声音,了解外面的消息。微茫的希望被无情的现实撕碎了的我,对政治毫无兴趣,也不懂什么是政治,只晓得跟着大人参加生产队的劳动,日出而作,日落而息。现实告诉我,我的一生注定是个面朝黄土背朝天的农民。因此,我不再抱奢望,虽心有不甘,却又无奈,只有服从命运安排,老老实实地挣工分养活自己。

当上一年国家恢复考试制度时,我基本没有什么想法,总以为离我很遥远。我是个高中都没资格读的人,读中专吃商品粮,想都不敢想!1975年,我初中毕业后辍学,尽管学习成绩很好,却因为没获得村里的推荐而进不了高中的大门。

初时,刚出校门的我心还没死,总在寻找出口,想开创出属于自己的美好前途。学习既已没有希望,我就把出路瞄准当兵这一条道,幻想通过当兵在部队好好干,谋个一官半职,离开农村这个苦地方,既实现自己的人生理想,又过上个好日子。对于一个农家子弟,在当时,当兵也许是跳“农门”的唯一途径。

哪里知道,就连当兵也轮不上我。我苦闷,我彷徨,不知道问题究竟出在什么地方?因此,我是以冷漠的眼光去看国家恢复考试制度的。1977年,我无动于衷;1978年,我也打算无动于衷。我的心已灰!当时的我年轻没有经验,加上对政治不敏感,不知道在中国的高层,在神州大地,变化已在悄悄地进行,改革的春风已在孕育,即将吹起。而考试制度的恢复,竟是前奏。

是我初中的老师,是他们的启发引导劝说,吹开了我那年轻却结了老茧的心。我蠢蠢欲动了,毕竟,读书是我毕生的梦。抱着试试看的想法,我参加了那一年的中专考试。由于没有精心准备,以40分之差名落孙山。

1979年7月初,我再次参加中专考试。由于恢复高考才3年,多年的考生挤在了一起,瞄着刚刚对社会敞开公开公平公正的大学中专的大门,头悬梁锥刺股,呕心沥血,期望通过自己的刻苦努力,能跻身大学生或中专生的行列。就是在考中专的人中,除了应届初中毕业生以外,也以高中毕业生为主,似我这样在家做了四年农民的往届初中生,真是凤毛麟角,没几个。因此,村里一些多嘴的人就讽刺我,说我是 “癞蛤蟆想吃天鹅肉”“人也想考大学,鬼也想考大学(那时,在农村是把考中专也说成考大学的)” 。出乎他们的意料,我竟考上了。

确实,那时由于百废待兴,各行各业急需人才,只要能踏进大学中专的校门,国家包分配,出来就能捧上铁饭碗。说高考是“穿皮鞋与穿草鞋的分水岭”恰如其分。正因为是一考定终身,考生们认准这是改变自己命运的唯一途径,就跟考试耗上了,年年落榜年年考。年龄大了不符标准改了年龄名字再来考,有些足足考了十几年,工夫不负有心人,终登皇榜;有一些人却只有抱憾终身。

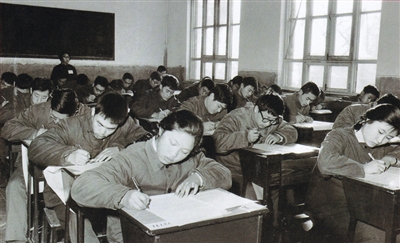

前途光明,道路却曲折。为高考,除了拼死复习,死命啃书,我们那时还得饱受高温的烘烤。不知是因为没有经验,还是为了考验考生的身体素质意志力,那时的高考时间放在一年中最热的7月。记得我考试3天,气温都在40摄氏度左右,手上流出的汗濡湿了考卷,那时又没空调可以降温。没有办法,校方只有弄来冰块降温。

那年,我终于考入中专。

现在,早已告别了一考定终身的时代,国家不再包分配。大学毕业后找职业得“八仙过海,各显神通”,入大学校门不过是人生的再深造,不必要再把高考看得那么重,以平常心待之就好。毕竟,人的活法是多样的,条条道路都通罗马。

【历史回顾】

1977年,由于文化大革命的冲击而中断了十余年的中国高考制度得以恢复,中国由此重新迎来了尊重知识、尊重人才的春天。

1977年10月21号,中国各大媒介公布了恢复高考的消息,并透露本年度的高考将于一个月后在全国范围内进行。

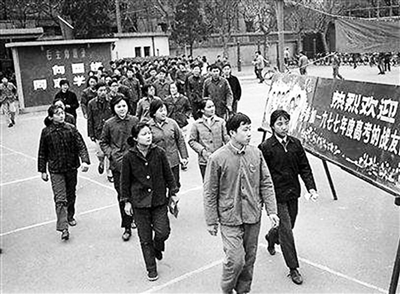

与过去的惯例不同,1977年的高考不是在夏天,而是在冬天举行,全国570多万人参加了考试。虽然按当时的办学条件只录取了不到30万人,但是它却激励了成千上万的人重新拿起书本,加入到求学大军中去。

高考制度的恢复,使中国的人才培养重新步入了健康发展的轨道。据了解,恢复高考后的二十多年里,中国已经有1000多万名普通高校的本专科毕业生和近60万名研究生陆续走上工作岗位。

1977年冬天,中国570万名考生走进了曾被关闭了十余年的高考考场。当年全国大专院校录取新生27.3万人;1978年,610万人报考,录取40.2万人。七七级学生七八年春天入学,七八级学生秋天入学,两次招生仅相隔半年。1977年,刚刚复出的邓小平同志主持召开科学和教育工作座谈会,作出于当年恢复高考的决定。同年10月12日,国务院正式宣布当年立即恢复高考。1977年冬和1978年夏的中国,迎来了世界历史上规模最大的考试,报考总人数达到1160万人。