继亭旁镇上鲍村凭借单档布袋戏,被评为浙江省第三批传统戏剧特色村后,近日,该镇杨家村举办的祭冬大典又成功吸引了近30家主流媒体的关注,让亭旁镇彻底火了一把,也让更多人对这个带来诸多惊喜的小镇充满好奇。

世人常言亭旁历史悠久,人文底蕴丰厚,因这一方灵秀的山水,才孕育出了这些优秀传统。但其实比亭旁历史更为悠久、人文气息更为浓郁的是,一个千年前就为世人所知的庄严古刹,传说中神仙所居之地——丹邱讲寺。

从古至今,丹邱讲寺吸引了一批又一批的文人墨客:葛玄曾在此设炉炼丹、梅盛曾在此隐居清修、孙绰曾在此游玩作赋、贾岛等都曾为它写诗著文,也因此留下了许多动人的故事。

在消失了近60年之后,丹邱讲寺重建了。光阴荏苒,岁月如歌,重建后的丹邱讲寺,未曾因世事变迁而有丝毫褪色,反而历久弥香,韵味愈浓。

◇山下古寺 诉神秘传说

“天台仙迹在丹邱,路入凝和景物幽。灵凤回翔梅盛宅,神龙守护葛玄楼。山连桐柏烟霞胜,地接蓬莱日月悠。问道羽人常翠集,笙歌响彻海天秋。”过去的丹邱寺,不少文人诗者为其泼墨挥毫,但附近的村民只知道丹邱寺,鲜少有人深究其背后的故事。

直至近年,重建的丹邱讲寺初具规模,前来上香的人再次多了起来,这些宝贵的人文故事才开始慢慢被传播开来。

丹邱讲寺位于亭旁镇灵凤山南麓,离镇1.5公里,距县城11公里,东南邻寺前岩村,西北接叶家庄村,前可望红尘阡陌,背可倚灵凤山脉,日复一日、年复一年,未曾远离过这里的山山水水、市井人家。

往前追溯,丹邱寺得名于距今1700多年前的三国时期。一个唤作丹丘子的道士葛玄,曾在浙东一带云游,看中了此处的风水,于是设炉炼丹修道,此地因而得名丹邱。

“仍羽人于丹丘,寻不死之福庭。”这是东晋孙绰在任章安令时写下的《游天台山赋》,将葛玄在丹邱炼丹之处喻为“不死之福庭”。丹邱也由此慢慢为人熟知,在南朝宋年间大动土木,始建丹邱寺。

而寺后的丹邱山改名为灵凤山,是源于一个美丽的传说。东晋年间,章安令梅盛弃官不仕,在丹邱寺一带结庐隐居。在草庐内时常口诵《莲华经》的他,居然引得凤凰来栖,在庭内树上摆出谛听的姿势,与古人所云的“讲经能致凤来仪”不相为谋。自此,丹邱山也就成了灵凤山。

唐朝诗人贾岛、元代诗人陈孚、明朝诗人谢铎、清朝诗人叶一舟……历史上一代代文人,皆为丹邱寺留下了宝贵的文化遗产。先有丹邱,后有台州,这也让丹邱被喻为台州文化的发源地。

◇红色丹邱 忆革命战火

丹邱寺,前有溪,后有山,山是灵凤,水是鲸水。据说,古时的灵凤山麓曾是海湾,那会儿不时有从大海远道而来的鲸鱼游向这片海湾。

潮涨潮落时,沧海桑田间,海湾逐渐被抬高,慢慢地成了陆地,而那细细的港湾也化成了奔流向海的南溪。尤其是村里念过几年书、略有文化的老人,钟爱于将南溪唤为“鲸水”,这可能便是他们的情怀所在。

或许正是源于山水有灵,在清咸丰年间,丹邱寺添了一抹墨香茶韵外的红色基因。寺内的一位师傅告诉记者,当时响应太平天国运动的铁场王延圆、赖岙赖余沈揭竿聚义,与临海林广大、王彝霞义军在丹邱寺会师,誓师反清,义军发展至1650余人。

然而,这对于红色丹邱来说,仅仅只是开始,寺院的外墙上清楚地记下了这段刻骨铭心的历史。在1928年,历史再一次选择了古老宁静的丹邱寺,将红色起义上演于亭旁小镇。当年5月23日夜,亭旁起义总指挥包定将180余名武装农民聚集于丹邱寺,拉开了亭旁起义的序幕,打响了亭旁起义的第一枪。随后的5月25日,224名武装农民再次聚集丹邱寺,举行了亭旁起义,并成功攻占亭旁镇,成立了浙江省第一个苏维埃政府。

无论是梅盛避世隐居于此,还是村民在此揭竿而起,这片安宁之地就这样在漫长的岁月中静静诉说着它背后的故事。黄墙青瓦,绿树掩映,朴实雅致,过去的寺院虽小却别有一番景色。但由于年久失修,1958年拆毁后的丹邱寺荡然无存,成了世人心头的遗憾。

“在我的印象中,以前的丹邱寺共有3间庙、7间厢房。那会,时有往返南溪的挑夫们担着柴火下山路过,歇脚于此,待恢复脚力后再继续往家走。”叶家庄村的八旬老人卢美桂追忆起当年的往事,感慨万分。

◇重建古刹 传千年文化

丹邱寺始建于424年,自1958年被拆毁后,群众要求重建古寺的愿望日益强烈。2012年6月,亭旁镇依托亭旁中国民间文化艺术之乡,投资8000余万元,规划90余亩土地,恢复丹邱寺,并更名为丹邱讲寺,将其打造成台州市精品文化产业园。

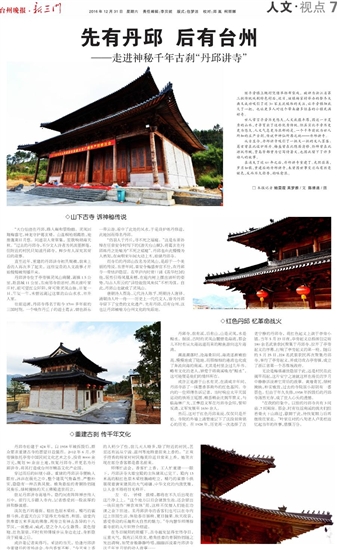

穿过雨后的田埂小路,重建的丹邱讲寺便映入眼帘,沐浴在晨光之中,整个建筑气势森然、严整朴实,隐隐有一种古典风貌。檐角悬挂的青铜铃铛随风奏乐,绿树掩映的天王佛殿遗世而立。

驻足丹邱讲寺高墙外,隐约间有阵阵禅音传入耳中。前行几步踏入寺内,记者感受到一股浓厚的祥和静谧感。

浅灰色石砖墙面、棕红色原木梁柱、精巧的雀替斗拱,在蓝天白云下显得尤为端然、和谐。庙堂内供奉着五米多高的佛像,两旁立有神态各异的十八罗汉,一派整肃、威武,望之令人心生敬畏。黄色僧袍、红色袈裟,不时有师傅缓步从身边走过,身影隐没于殿墙之后。

或许是记者来得巧,采访的当天,恰逢丹邱讲寺重建后的首场法会,寺内香客不断。“今天来上香的人稍少了些,前几天人特多,除了附近的村民,甚至还有远从宁波、温州等地特意前来上香的。”正双手持香的杨家村村民梅美珍近日常来上香,她笑言现在部分香客都是慕名前来。

师傅忙法会,香客忙上香,工人忙重建……眼下,丹邱讲寺大雄宝殿的主体建筑已完工,殿内13米高的棕红色原木梁柱巍峨屹立,精巧的雀替斗拱展现着唐宋建筑的大气磅礴、中华文化的内敛优雅,让人舍不得将目光移开。

一左一右,一钟楼一鼓楼,都将在不久后出现在这片净土上。“这个地方以后会建放生池,还会留出一块田地作‘禅农双休’用,这样不仅僧人们能在功课之余下田地,来丹邱讲寺的香客们也可以在寺内过上田园生活,体验春日插秧、夏日摘果、秋天收获,感受劳动的乐趣和大自然的魅力。”寺内慧华师傅指着寺前的大片田野介绍道。

在冬日暖阳的照耀下,古寺越发显得宏伟夺目,庄重大气。偶有清风徐来,檐角挂着的青铜铃铛随之发出清响,如梵音般静静吟唱,幽幽诉说着丹邱讲寺这千年岁月里的动人故事……