陈维连 张磊/摄

俗话说,“冬至大如年”,在我县,冬至当天祭天拜祖的习俗已流传了七百余年。11月30日,“二十四节气”被正式列入联合国教科文组织非遗名录,三门祭冬作为其代表性项目声名鹊起。而对于凭借“祭冬”传统成功入遗的亭旁镇杨家村来说,今年的冬至日就显得格外令人期待。

12月21日,正值这一重要节气,记者蹲点祭祀主会场——杨家村,探访这神秘而古老的三门祭冬仪式。

杨氏族人:四面八方赶来

凌晨2点,薄雾还包裹着县城,记者坐在一辆满载媒体记者的大巴车上,从县城开往这次祭冬主会场杨家村,一路上心情煞是激动。因为我虽说是个地道的三门人,但对杨家祭冬这一古老的民俗,也仅仅只是听说过,以及在报纸上见到过,并未到现场亲身感受过。

凌晨2点半,两辆大巴车抵达目的地。一下车,记者走在还隐匿在浓重夜色下的小村子,从路灯昏黄的灯光中看到路边写有“走进非遗小镇领略千年民俗”的巨幅广告牌,浓浓民俗味扑面而来。

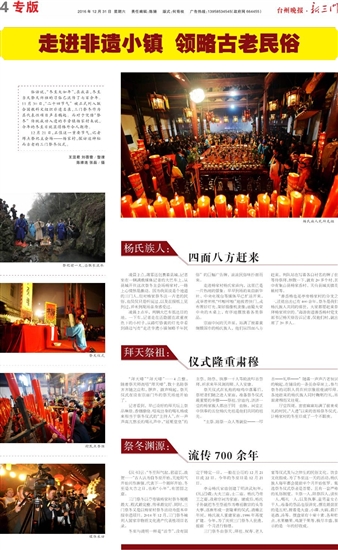

走进杨家村杨氏家庙内,这里已是一片热闹的景象:早早到场的来自新华社、中央电视台等媒体早已忙活开来, 或举着相机“咔嚓咔嚓”地按着快门,或布置好灯光、架好摄像机录像;庙殿大堂中央的木桌上, 有序地摆放着各类祭品。

宗庙中间的天井里,站满了披着黄绸缎围巾的杨氏族人,他们从四面八方赶来,列队站在写着各自村名的牌子前等待祭拜,细数一下,就有20多个村,其中有象山县杨家岙村、天台县城关镇花桃村等。

“善岙杨也是亭旁杨家村的分支之一,迁徒出去已有400余年。祭冬是我们杨氏族人共同的盛世,大家都要赶来祭拜杨家祖宗的。”海游街道善岙杨村党支部书记杨天徐告诉记者,仅他们村,就出席了20多人。

拜天祭祖:仪式隆重肃穆

“拜天喽”“拜天喽”……4点整,随着祭天师高唱“拜天喽”,数十名陪祭齐齐随之应和, 锣声、鼓声响起, 祭天仪式在设在宗庙门外的祭天场地开始了。

记者看到,早已设好的拜天坛上祭品琳琅、香烟缭绕。唱戏出身的喝礼杨成来相当于祭冬仪式的“主持人”,在一声声高亢悠长的喝礼声中,“冠冕堂皇”的主祭、陪祭、执事一干人等轮流叩首祭拜,祈求来年风调雨顺、人人安康。

祭天仪式在礼炮的喧鸣中落幕后,祭祀者们随之进入家庙,准备祭冬仪式最重要的步骤——祭祖。宗庙内,济济一堂的杨家族人都出于同一血脉,祠堂正中供奉的五位杨氏先祖是他们共同的祖先。

“主祭、陪祭一众人等就位——一叩首——礼毕——”随着一声声古老祝词的响起,在铺设的一条长命草席上,参与祭冬的司职人员在祖宗像前虔诚叩拜,各地赶来的杨氏族人同时鞠躬行礼,场面肃穆而又壮观。

厅堂四周,密密麻麻站满了前来观礼的村民,“入遗”以来的首场祭冬仪式,让杨家村的冬至日成了一个不眠夜。

祭冬渊源:流传700余年

《汉书》云:“冬至阳气起,君道长,故贺……”古人认为自冬至开始,天地阳气开始兴作渐强,代表下一个循环开始。冬至是大吉之日,也称“小年”,有团圆之意。

三门祭冬以亭旁镇杨家村祭冬规模最大、程式最完整、传承最完好。同时,三门祭冬又是以杨家村祭冬活动为蓝本申报非遗项目。2014年12月,三门祭冬被列入国家非物质文化遗产代表性项目名录。

冬至与清明一样是“活节”,没有固定于特定一日,一般在公历的12月21日或22日。今年的冬至日是12月21日。

亭旁杨氏家庙创建于明洪武初年。《礼记》载:大夫三庙,士二庙。杨氏乃帝王之裔,故称宗祠为家庙。建成后,杨氏子孙就把冬至祭祖作为尊祖敬宗的头等大事,逐渐形成一套隆重的仪式。清雍正年间,杨氏族人重建家庙,1986年再度扩建。今年,为了庆祝三门祭冬入世遗,提前一个月进行修缮。

三门祭冬由祭天、拜祖、祝寿、老人宴等仪式及与之伴生的民俗文化、饮食文化组成。为了冬至这一天的活动,杨氏族人每年都会提前半个月开始张罗。甄选祭冬仪式祭者是首要,且有一套严格的礼俗制度。主祭一人,陪祭四人,读祝一人,喝礼一人,以及执事、童男童女若干人。准备的祭品也很讲究,摆在最前面的是五祀,接着是大盘、小碟、大碗,最后是酒、汤等。摆盘里有十荤十素、各种糕点、水果糖果、鸡蛋干果等,极尽丰盛,展示的是一年的好收成。