据族谱记载,“石滩”原名“湜滩”。“湜”为水中小洲之意;“滩”则是河滩了。“湜滩”意为河边的冲积滩。不知咋搞的,虽然读音未变,但现在却一律写作“石滩”,既没有历史的深度,也缺乏诗意,让人顿生荒凉之感。不过,改名时间一定不会很长,因为族谱六十年一修。

“湜滩”与水的渊源是极深的,在我所知道的故事里,大多与水有关,如村口的大河湾,河边几个人合抱粗的杨柳、溪椤,还有白鹭等。

但这些景象我都没有亲见,是听村中老人们讲的。每天清晨,薄纱似的晨雾若有若无地飘忽在河面上,农田和河岸的轮廓还模糊不清,村口大河湾里白鹭的鸣叫声就催醒了睡梦中的村人。人们纷纷揉着惺忪的睡眼,姗姗而来,到河湾边淘米、洗脸……透过薄薄的晨雾,可见几只白鹭双腿站在水里,伸着脖子,两眼死死地盯着河面。白鹭是村人的朋友,河边的大溪椤、大杨柳树上就有它们的家,河里、农田里数不尽的鱼虾都是它们的美味佳肴。没有人会滋扰它们,任由它们生儿育女、繁衍生息。但村民也少不了揶揄它们,说它们之所以腿细脖子长,是因为太懒了,贪省力,不愿意像水鸭一样钻到水里去捉鱼,只好在河边傻站着,等鱼儿自动送到嘴边,天长日久,就成了如今这副细腿长脖子的“长脚鹭鸶鹳”模样。

据先父讲,到清明时节,他就会下河摸鱼。有时候,鱼多得吃不了,送人没人要,丢了又可惜,就烘成鱼干,一竹簟一竹簟地拿出来晒。最多的还是毛蟹(就是螃蟹,村人们叫法)。秋高稻熟时节,毛蟹最肥,“秋风一响,毛蟹脚痒”。晚间,毛蟹们纷纷钻出洞口,爬上河堤,或钻进草丛,或躲入石底,或干脆横卧于路中间。村人们只要点一支火把沿路走,就能捡一大箩蟹。

父亲在河滩上筑有一个“毛蟹厂”,用稻草搭成,圆球状,下部留一小洞,容一人爬入。里面铺有厚厚的稻草,很是暖和。毛蟹厂内置一蟹柜,用竹木制成,如兔笼。父亲在河里用鹅卵石垒成两条小水坝,把河水引入蟹柜。入夜,毛蟹就会顺着河水爬进柜里,只能进,不能出,每晚都有大收获。那时,毛蟹极少拿去卖,都用铜锅煮来吃。有时多得吃不了,只能盛在豆腐桶里。

由于水的关系,村里杨柳、溪椤特别多,密密匝匝地环绕了整个村庄。树上,是鸟的天堂;树下,则是鱼儿的乐园。亭旁起义领袖包定烈士曾于农历五月初四和友人游湜滩村,赋诗一首,诗云:“绕柳村庄昼亦凉,桔槔闲挂正分秧。明朝恰是蒲中节,羡煞农家角黍香。”可见,那时的杨柳树确实多。

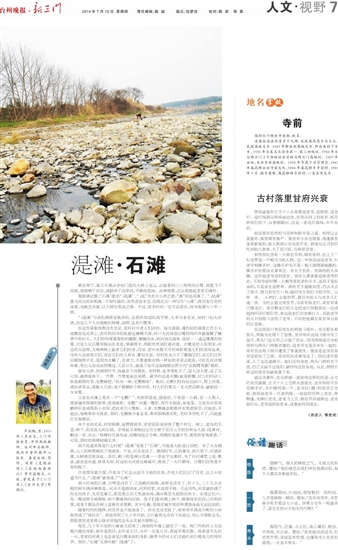

我不知道具体是什么时候“湜滩”变成了“石滩”,可能是大跃进以后吧。为了大办钢铁,山上的树都被砍了烧成炭。于是,河水变浅了。暴雨时节,山洪暴发,泥石俱下,河道淤塞,大树被连根拔起。雨后,剩下的是满目荒滩……农业学大寨时,为了向河滩要土地、粮食,就改直河道、修筑大坝,村边的大河湾也被填平,做成了一大片晒场。白鹭们自然是不知所踪了。

许是图写着方便,许是为了纪念这战天斗地的壮举,许是人们忘记了历史,总之不知道为什么,“湜滩”就变成了“石滩”。

我小时侯的石滩、白鹭是没有了,几抱粗的杨柳、溪椤也没有了,但十几、二十几公分粗的树木满河滩都是。河水不是特别深,河面却宽,水流很平稳。天还没热,河里就挤满了玩水的孩子,尤其是夏天,那是真正的天然游泳场,满河都是光屁股的孩子。在我记忆中,有一棵歪脖子杨柳树,树干横着伸向河面。孩子们喜欢爬上树干,顺着枝条把自己吊到河里,或者干脆站在树上直接往水里跳。其中乐趣,是现在城市里的所谓游泳池无法比拟的。

随着时间的推移,河里再也不能游泳了。河水变浅变脏了,原来常年清流不断的小河居然成了“拔肚坑”。我坚持到了九十年代初,之后就再也没有下河游过,但心中那股念头,那股重回老家青山绿水怀抱的念头从来就不曾断过。

现在,几十年不见的小麻雀又回来了,我家的外墙上就住了一窝。校门外的河上又出现白鹭的身影,前年是两只,去年是五只,今年一共是九只,我每年都在数。我希望不久的一天,老家的河滩上也会看见白鹭美丽的身影,睡梦中的村人们又能听到白鹭高亢的鸣叫声。那时,“石滩”又将叫做“湜滩”了。

地名故掌

寺前

因村位于精进寺前面,故名。

清属临海县承恩乡十九都,后改属承恩乡关头庄。民国属城关乡。1949年解放初属城关乡,即后来的下洋乡。1955年与某名头合办第一、第二初级社。1956年又与两头门2个初级社合并转为两头门高级社。1957年分社,自办寺前高级社。1958年冬属下洋管理区,1962年属花桥公社寺前大队,1984年属花桥乡寺前村。1985年9月,撤乡建镇,属花桥镇寺前村,一直沿用至今。

古村落里甘府兴衰

铁场庙每年正月十六日都要迎老爷、迎骆驼、迎龙灯。迎灯线路从铁场庙出发,往西洋岗上到里甘,转花桥炭行街下,从箬帽殿回,这是一条迎灯路线,年年如此。

却说里甘自然村与花桥相距半里之遥,相传过去蛮富有,族里颇有族产。族里有小谷仓储备,每逢族里各家新客到,族人都到小谷仓里开支。新客从正月初四吃到初八散席,人丁很兴旺,号称里甘府。

相传西坑岙有一人称世早相,颇有家财,在上下三村也算是一个响当当的人物。这一年铁场庙迎老爷,叫世早相捧手炉。这捧手炉也不是一般人随便就能捧的,捧手炉的要由夫妻双全、有长子长孙、有福份的人来捧。这年迎老爷迎到里甘,里甘人摆香案迎接老爷到此。不知寺前村哪一人嘲笑里甘洪松无子,说其子是捡来的,不是亲生是野种。洪松其子暴跳如雷,自认为丢了面子,便与其发生口角,随后发生相打斗殴事件。这样一来,一人相打,全族相帮,最后寺前人与里甘人打成一团。当时正值元宵佳节,寺前有板龙灯,里甘有桑兰缎龙灯,双方舞龙灯的人也把龙灯拆散放在一边或抛到西洋烂稻田里,拿出抬龙灯的龙棒打人。而抬老爷的人只怕殴斗会伤了老爷,只好把他藏在里甘双台屋的正堂前。

在这场因口角而发生的两族斗殴中,双方损失都很大,两族为此埋下了怨情。世早相在这场斗殴中失了面子,两头门也无形之中卷了进去。因为铁场庙是寺前邻村与两头门两族并建的,迎老爷也是合并在一起的。里甘在这场斗殴中遭受了惨重损失,便说是老爷在里甘堂前坐了之故。里甘的风水被夺走了,因此逐年败落,人丁也迅速减少。他们又怕寺前、两头门两村来干扰,自己又搞不过他们,就纷纷迁往各地。从此,曾经兴旺过的里甘府就衰落下来。

就这次事件,在花桥曾一直流传这样的民谣:东宅孔庆花鼓鼓,正月十六上宅桥头放焰火,世早相好不容易捧手炉,手炉捧得第一年,老爷抗(藏)到里甘正堂前,铁场庙老爷一日游到暗,一宿宿到花桥上里甘,停啊逢,龙棒打老龙,老龙飞上天,倒在西洋道路边,老龙插烂田,老爷逃到里甘来,故事流传到现在。

(讲述人 郭世成)

俗语趣话

格色

指脾气,指人的脾脏之气,又指人的性情。譬如:“他的格色在我们单位是最好的,每个人都喜欢和他相处。”

一呛

指霎那间、片刻间,很短暂的一段时间,几乎是弹指一瞬间。譬如:“在车站等车,本想拿手机先看会儿小说,结果公交车一呛就来了,真是来得早不如来得巧啊!”

寿头

指俗气、迂腐、不正经,表示庸俗、粗俗,不传统、不正派。譬如:“虽然他没读过书,但思想开明,讲话富有哲理,也懂得为人处世的道理,一点也不寿头。”